«Me moriré en París con aguacero,

un día del cual tengo ya el recuerdo.

Me moriré en París —y no me corro—

tal vez un jueves, como es hoy, de otoño».

César Vallejo

No fue en otoño ni fue jueves, sino un sábado del verano de 1971 cuando Jim Morrison se despidió de los escenarios, las ondas radiofónicas y el mundo todo, en París. Pero tal vez hubiese fantaseado con retrasar su propio deceso hasta un otoñal jueves de años adelante. Para muchos de los que admiraron al Rey Lagarto aún seguiría teniendo, él, años después, el recuerdo del día en que murió. Cuando al cantante de The Doors le venció una sobredosis de heroína se multiplicaron las elucubraciones acerca de una retirada a tiempo, una despedida a la francesa, o a lo Greta Garbo en el cénit de su fama.

Otra lápida. Esta en el cementerio de una pequeña localidad de los inabarcables iuesei, Lowell, sembrado de césped esmeralda que amenaza devorar el nombre inscrito sobre un rectángulo de mármol hacia el que se acerca, murmurando versos esquizos, la algarabía beatífica de un poeta beatnik. Junto a él, con parsimonia cuasimística, un cantautor de mirada torva y sombrero bajo el que se engendran milagros. Bob Dylan y Allen Ginsberg se sientan junto a la lápida bajo la que descansan los restos de Jack Kerouac. Cruje lo verde alrededor. ¿Llueve más en Massachusets que en París, o es que una divinidad le regaló a la villa un parpadeo?

Alrededor de la tumba de Kerouac no aúlla el desenfreno de la juventud mal entendida. No es que al escritor le faltasen fans, más bien al contrario. Sólo que tal vez su edad los mantuviese al margen de los desmanes que sufrió el panteón de Morrison a manos de sus adolescentes huestes. Alguien robó el busto que lo coronaba, y atolondrados mochileros que ni siquiera le escucharon cantar siguen haciendo allí altar en que inmolar sus ansias de inmortalidad. En el caso de Kerouac, seguramente sus lectores comprendieron que poca broma anida en el exceso de ebriedad.

La tumba de Morrison en Père Lachaise siempre fue muy frecuentada por seguidores de todo pelaje. Pero en 1991, cuando Oliver Stone estrenó su particular biopic del músico, proyectando una imagen del mismo más cercana al bufón nihilista que al poeta ansioso por trascender que en realidad fue, el camposanto parisino trocó en una suerte de circo del exceso etílico en que tropas de jóvenes desorientados por su propia juventud honraban el recuerdo del músico como si hubiese sido el más triste de los payasos. Otro circo, ambulante este pero muy relacionado también con la música, fue el que puso en marcha Bob Dylan en 1975 con su Rolling Thunder Revue. De aquella alocada gira surgió, además, Renaldo y Clara (1978), una película experimental de doscientos treinta y cinco minutos, en un puñado de los cuales Dylan y Ginsberg, sentados frente a la tumba de Kerouac, leen en su lápida que «él honró la vida». Estas imágenes no atrajeron hasta allí a las turbas de la desorientación juvenil, y la memoria del escritor quedó debidamente enaltecida, al contrario que la de Morrison en la cinta de Stone.

A los 47 años, el alcoholismo de Kerouac había engullido los pocos rasgos de genio que le pudiesen restar. También todos aquellos rasgos ante los que cualquier mortal sensible podría elevar églogas a la belleza física. Demasiada carretera en los zapatos. Innumerables tragos de autopista en las arterias. En aquel Kerouac ya afloraba la amargura de los sueños perdidos en diversos arcenes de las carreteras estadounidenses.

Ted Berrigan, poeta que había mamado del desparpajo lírico de Kerouac, tuvo la fortuna de entrevistarle para The Paris Review cuando el de Lowell ya estaba en las últimas. La transcripción de la entrevista, confesó años después, fue un suplicio. Pero un hermoso suplicio en que las palabras se ordenaban como en una obra de Chéjov cuando uno de los personajes, el que impulsa el drama, el etílico prócer de la literatura beat, ofrece su desnudo henchido de vulnerabilidad pero sin pornografía alguna. Hablábamos antes de la posibilidad que muchos se plantearon de que Morrison hubiese decidido marcharse a lo Greta Garbo. Kerouac también nombra a la diva en esa entrevista, equiparándola a su mente de escritor, que debe reposar de vez en cuando alejándose de los focos.

El alcohol había comenzado a reptarle muchos años antes, cuando su carisma literario crujía en pleno apogeo y jóvenes aspirantes a poetas o a «locos por vivir, locos por hablar, locos por ser salvados, deseosos de todo al mismo tiempo» le seguían, cual ratones de Hamelín, hasta los bares en que él se despachaba a gusto desatándose los cordones de los zapatos, el cordón umbilical y la lengua ya mugrienta de bourbon, cerveza y barro. Aquellas personas que para Kerouac eran las únicas, «las que nunca bostezan ni hablan de lugares comunes, las que arden, arden, como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas ante las estrellas y entonces se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta un «¡¡¡Ahh!!!» le seguían como a un profeta.

«Me veo como un enorme cometa ardiente, una estrella fugaz. Todo el mundo se detiene, señala hacia arriba y exclama: “¡Oh, mira eso!”» escribió James Douglas Morrison cuando su pulso se congestionaba de poesía, cuando aún no regalaba a las masas su voz de sepulcro ultrajado, su pose de apologista mal diseñado. Jim Morrison amaba la poesía, y tenía capacidad sobrada para internarse en sus junglas más ignotas, desentrañarlas e insertar los esquejes sobrantes en todas las aristas de su vida desordenada. Jim Morrison siempre deseó, por encima de todo, ser poeta. Y lo fue, muy a pesar de su personaje de estrella del rock and roll. Mamó del simbolismo francés y la deflagración rimbaudiana a espuertas. También del misticismo apócrifo de William Blake, de quien extrajo el nombre de la banda que le catapultaría a la fama, la adicción y el desastre. «Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el Hombre tal cual es: infinito». Pero también: «El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría». Y no menos: «Nunca sabrás qué es suficiente sin saber qué es más que suficiente». Lecciones aprendidas. Bien o mal. Pero aprendidas. Como las de los poetas y filósofos de cuya obra se nutrió durante su corta vida. De estos, los que más le marcarían se le revelaron a los catorce años de edad, gracias a su lectura de En el camino, esa Biblia pagana con que Kerouac trepanó la literatura norteamericana tomando el testigo de la generación perdida para subvertirla y narrar los cimientos de aquella a la que él pertenecía. Los nombres de Arthur Rimbaud y Friedrich Nietzsche, perdidos entre las páginas de aquella novela transgresora y feroz, llamaron de inmediato la atención del joven Morrison. Su vida ya no volvería a ser la misma.

La poesía de Jim copulaba con la muerte. El orgasmo como cénit de los días, como elixir del beso en que retuerce lenguas la parca. La piel alicatada de alfileres, la lumbre del margen de los labios, el estruendo de los muslos enjalbegados de saliva y escarnio. El sexo como impulso de muerte. Un desgarro interior le impelía a barajar imágenes de violencia física con deseos de trascendencia espiritual, en sus poemas. Él mismo relató cómo, con tan sólo cuatro años de edad, asistió junto a sus padres a una perturbadora desgracia que le supuso una especie de revelación. El vehículo en que la familia Morrison recorría una desértica carretera entre Alburquerque y Santa Fe tuvo que detenerse debido a un accidente sucedido minutos antes. Un automóvil y un camión repleto de trabajadores indios, de la tribu hopi, habían colisionado frontalmente. Los cuerpos de los jornaleros yacían esparcidos por la carretera desangrándose, desdibujando en agonía las líneas de los arcenes. Aparte de utilizar dicha imagen en varios de sus poemas, Morrison aseguró que, por vez primera, conoció el miedo. También que el alma de alguno de aquellos indios corrió enloquecida hasta introducirse en su propio cuerpo. Un poeta poseído por la muerte.

La mitología de los indios hopi asegura que los humanos del mundo primigenio cometieron agresivo pecado de promiscuidad contra los dioses. Como consecuencia, estos destruyeron aquel mundo, y sólo los elegidos pasaron al siguiente. El proceso se repitió y sólo unos pocos alcanzaron el tercero. Reincidieron en sus pecados y Masauwu, dios de la muerte, les permitió acceder al cuarto mundo, el presente, donde asistirán a una lenta destrucción en vana espera de Pahana, el dios que nunca llega.

La poesía, la literatura de Kerouac aspiraba a la vida, anhelaba apurarla sin cortapisa. Aunque tal vez, en esa ansia por devorarlo todo sólo habitara, también, el impulso de muerte. Por si esta se retrasaba demasiado, Kerouac danzaba a ritmo bebop esquivando la luna de las noches sin mañana con tragos de 40 o más grados alucinándole el gaznate y la conciencia, bien fuese en New York, en California o en el México extremo en que se extremaba la tristeza con nombre de mujer toxicómana y regia en su decadente belleza. Ángel de desolación, a pesar del hambre de vida, que, como Jim, también tuvo una revelación.

Ocurrió cuando aceptó un trabajo de guardabosques en Desolation Peak, una montaña situada en el estado de Washington cuyo propio nombre da idea de lo que pudo significar para el escritor pasar allí, en absoluta soledad, dos meses del verano de 1965. Kerouac deseaba emplear aquel tiempo en abandonar el alcohol embriagándose de las enseñanzas budistas que había recopilado en los años anteriores. Hasta tal punto que allí comenzó a escribir haikús, esos poemas japoneses de tres versos y diecisiete sílabas carentes de ritmo, rima, aliteraciones ni figura poética alguna, cuya única intención es evocar una sensación experimentada en una determinada época del año y provocar al lector la iluminación que le permita sentir el significado de los más pequeños detalles. Pero, fiel a su ánimo rupturista, Kerouac decidió reinventar el haikú sin ceñirse a las diecisiete sílabas, por ser la estructura de la lengua inglesa distinta a la japonesa. Rebautizó el haikú como pop, en referencia al destello que su lectura debiera provocar. A partir de ahí, el flujo de conciencia libre que él mismo había patentado con su endiablada prosa cambiaría en sus posteriores obras, compuestas por frases más cortas y meditadas. Tras aquella estancia retomaría el consumo de alcohol. Pero su vida viró hacia lo contemplativo, y él comenzó a comprenderla como verdaderamente finita. Un poeta poseído por la sencillez.

En la mitología budista existe una demoledora parábola muy querida por Kerouac: una mujer se acercó a Buda pidiéndole que curara al hijo muerto que portaba entre sus brazos. Este le dijo que lo haría gustoso si ella le traía tres semillas de mostaza de una casa en que no hubiese muerto nadie. La mujer recorrió, desesperada, las viviendas de la zona. Pero en absolutamente todas había muerto alguien. Regresó ante Buda y le admitió haber comprendido que no hay cura para la muerte (tampoco para el amor, bien lo sabía Leonard Cohen).

La muerte de Morrison ocurrió en París porque hasta allí le condujo la desolación. Una desolación con nombre propio. Pamela Courson, ninfa pelirroja y excesiva, musa rescatada del fango, la única mujer a que amó. Pamela había marchado a París atraída por el savoir faire de Jean Breteuil, un joven aristócrata que dispensaba cocaína, heroína, LSD y toda aquella sustancia que las luminarias del rock precisaran para alargar el exceso de una vida tan excesiva que parecía inventada. Quien fuese conocido como el camello de las estrellas flirteaba con Pamela, que le siguió hasta París a pesar de que él andaba amancebado con Marianne Faithfull, recientemente separada de Mick Jagger. Por supuesto, Courson aprovechó la facilidad del aristócrata para proveerle de heroína. Cuando Jim llegó a París, Pamela y él retomaron su amor interruptus y, juntos, continuaron requiriendo los servicios de Breteuil, que proporcionaría a Morrison la dosis letal del 3 de julio de 1971. Janis Joplin, Brian Jones y Jimi Hendrix, compañeros de desdichas del finado, recibieron también la caricia envenenada del engolado camello, que igualmente esparció sustancias tóxicas entre los Stones, en la riviera francesa, durante la grabación del magistral Exile On Main St. Respecto al músico y poeta que nos ocupa, la propia Marianne Faithfull afirmaría que Breteuil «aquella noche en París fue a ver a Jim Morrison y le mató». Más madera.

El fallecimiento de Kerouac tuvo lugar en St. Petersburg, Florida, el 24 de octubre de 1969. Vivía allí con su tercera esposa, Stella, y con su madre, Gabrielle. Hemorragia interna provocada por una galopante cirrosis hepática que los cirujanos fueron incapaces de atajar. Ni Gabrielle ni Stella proporcionaban alcohol a Kerouac. Al contrario, batallaban de continuo con este para que no probara un solo trago. Pero él se veía incapaz de escribir sin beber. Y sin escribir, su nueva vida de sencillez monacal alejada de las carreteras carecía de interés, se le antojaba más cercana a la no existencia. Así que seguía bebiendo, a escondidas en el interior del hogar y abiertamente en los bares de la zona. En soledad. Nada que ver con los años 1961 y 1962, cuando nutridos grupos de jóvenes se arracimaban para escuchar sus proverbiales disertaciones literarias y vitales en los bares de Clearwater. Por aquellos tiempos Jim Morrison tenía 18 años y admiraba la obra de Kerouac. Por aquellos tiempos Jim Morrison también vivía en Clearwater. Pero nunca sabremos si fue alguno de aquellos adolescentes que compartió tragos con el escritor.

En 1998, el último editor con que contó el literato, Ellis Amburn, publicó una reduccionista biografía de aquel que eclipsaba sus logros literarios. La relación entre Amburn y Kerouac fue exclusivamente telefónica, y desconocemos qué grado de intimidad pudieron alcanzar. Pero juguemos a los mitos griegos, ya que andamos enredados con Eros y Tánatos desde hace un rato. Hablemos de Edipo y la insoslayable querencia del maestro de la literatura desmadre hacia su progenitora, la única mujer que le comprendía y no le afeaba sus múltiples desmanes. Con ella vivía en 1968 en Lowell cuando, según Amburn, un Morrison deseoso de conocer a su guía espiritual se personó en la vivienda del mismo. Supuestamente, Gabrielle, horrorizada por el aspecto del músico, le impidió entrar. También en Lowell, un año antes, The Doors ofrecieron un recital del que lo único que recuerdan los asistentes fue el deficiente sonido y que, en mitad del mismo, Morrison preguntó a gritos si Jack Kerouac se encontraba entre el público.

Y ya que hemos rozado los volubles terrenos de la mitología griega, rescatemos el epitafio que aún late su geometría de mármol sobre la tumba de Morrison, en Père Lachaise:

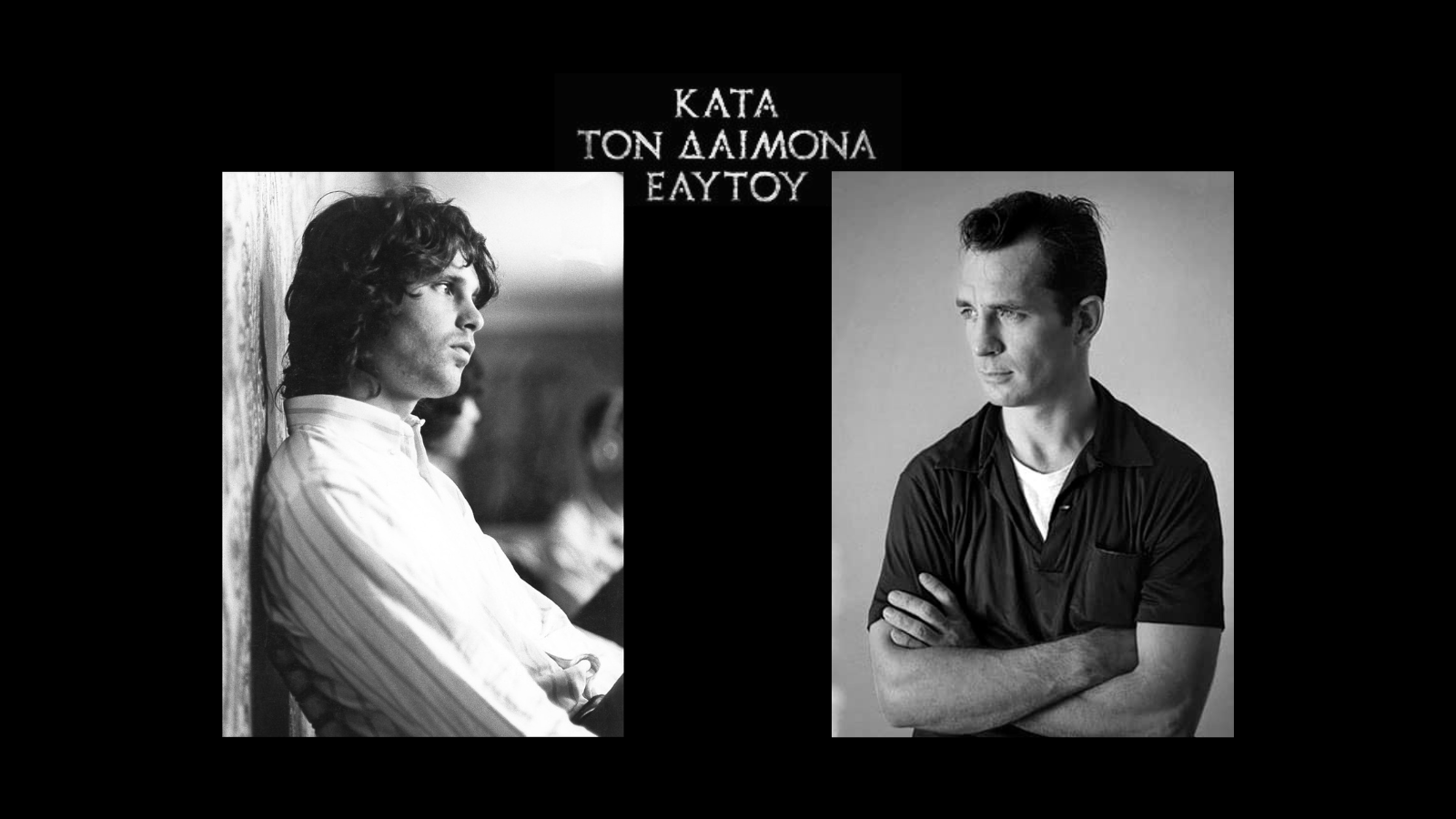

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ

«Fiel a su propio demonio», se suele traducir. Pero el daimona griego refiere al dios menor que rige el destino de cada una de las personas. Algo así como el duende lorquiano. Fiel, por tanto, al rumbo diseñado por el demonio que gobierna los propios actos, Ese al que sólo resta ofrendar fidelidad. Aunque tal fidelidad conduzca a la tumba antes de tiempo.

¿Cuál es la distancia entre un latido y un verbo?, ¿entre un trago y el que le da el relevo? ¿Cuánta la que resta entre el cielo y el infierno? ¿Cuántos kilómetros acontecen ante la mirada de quien sueña siempre con un punto de partida sabiendo que es el de no retorno?

Tú y yo aún no hemos habitado París, a pesar de que lo barajamos a la hora de hacer inventario futuro y, muy parisinamente, nos dijimos avant vue. Así que de París ya tengo el recuerdo de la lluvia desorientando en tu caminar la tinta del destino. Tus labios me vaticinarán el fin de los días recitando un pop de Kerouac

«Apurando las cosas,

lluvia otoñal

en mi toldo»

y yo esparciré la ceniza de mi cigarro sobre la tumba de Morrison. Lo recuerdo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: